こんにちは!浦安駅前整体院です。

今回は、ご紹介すると症状は皆さんも一度は感じたことのある

膝の痛みや違和感についてです。

どんなご職業や行っているスポーツなどに限らず、誰しもがなる可能性が

あると思いますのでぜひ参考にしていただけたらと思います。

もしかしたら自分も?と思ったらぜひ当院に相談にいらしてください!

目次

身に覚えのない膝の痛み

仕事中、立っているだけでも膝に痛みを感じるんです、、、

特になにか特別なきっかけも思いつきません。

原因がわからないと不安ですよね。

もしかしたら膝以外にも原因が隠れているかもしれません!

詳しく見てみましょう。

Aさん(仮名)は現在キャビンアテンダントのお仕事をされています。

普段から重い荷物を移動させたり持ち上げたり、不安定な機内を長時間立ち歩いておられる方なので

いつ膝に痛みが出てもおかしくはない状態でした。

しかし、当日来院された日やその前の日でも特段の膝を痛めるような動作はしていないとのことです。

では、一体何が膝の痛みを引き起こしてしまったのでしょう?

早速ですが膝の解剖と踏まえて見ていきましょう。

膝関節の解剖

膝関節っていくつの関節で構成されている方ご存知ですか?

え?曲げたり伸ばしたりの1つじゃないんですか?

一見そう見えますよね。

しかし、細かく見ていくと実は1つではないんです!

膝関節は大腿骨と脛骨での大腿脛骨関節、膝のお皿と大腿骨の膝蓋大腿関節の2つから構成されています。

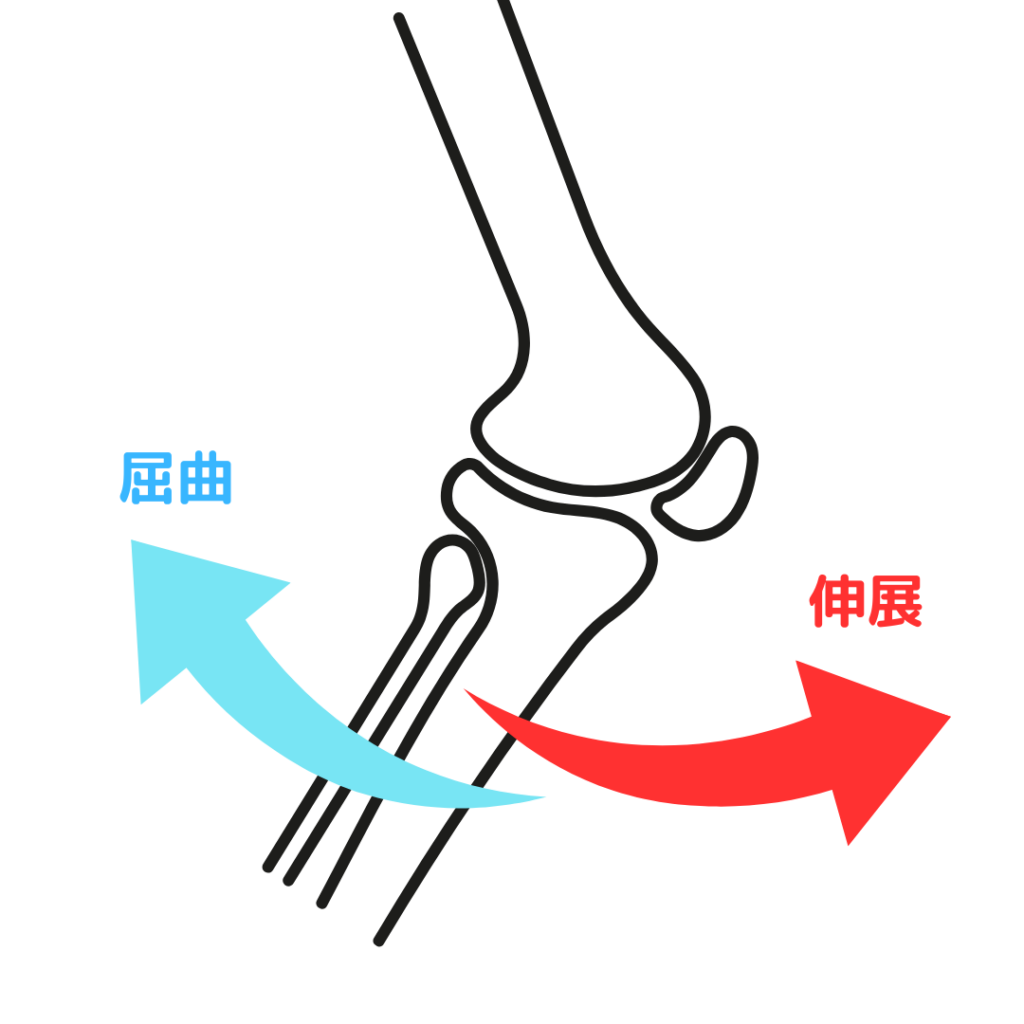

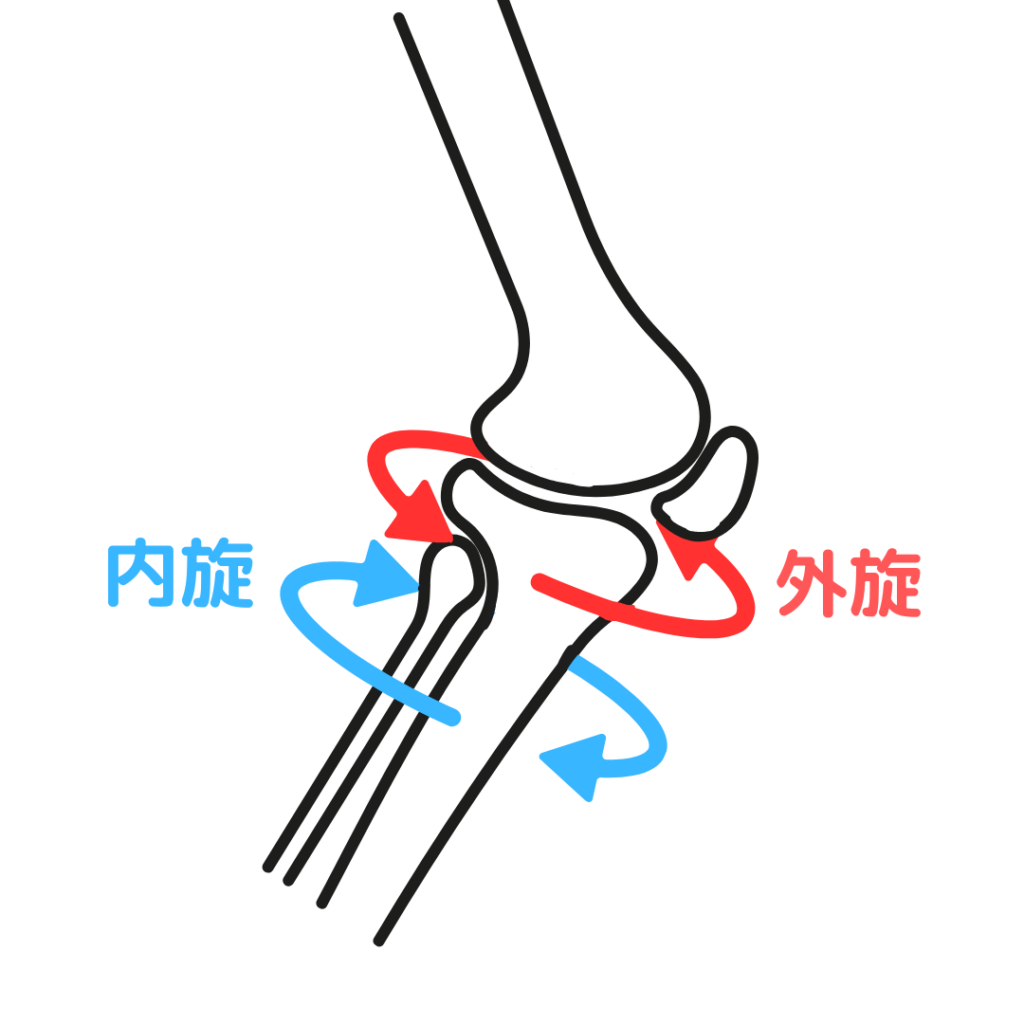

関節の動きとして主に屈曲・伸展の運動が行われますが、実はその運動に付随して

脛骨の内旋・外旋という水平上の運動も行われているのです。

つまり、簡単に言うと膝の曲げ伸ばしと同時に、

実は少し左右に回転しているんです!

今回の患者さんの膝の痛みの原因はこの大腿脛骨関節と脛骨の内旋・外旋の運動が重要になってきます。

膝関節の動き

先ほど上で話した膝の屈曲・伸展に付随して脛骨の内旋・外旋を伴う動きというのを細かく説明すると、、、、

膝関節の伸展では大腿骨に対して脛骨の外旋が行われ、屈曲の際に脛骨の内旋が行われています。

この動きのことを「スクリュー・ホーム・ムーブメント」と言います。

膝の可動域としては伸展0度~屈曲145度と大きな動きをしていますが

伸展時の脛骨外旋はだいたい10度ほどです。

当院も患者さんの施術をさせて頂くにあたってこの「スクリュー・ホーム・ムーブメント」もお体の歪みと一緒に検査させて頂くことはよくあります。

足首の痛みをや重心のズレ、腰痛など色々な症状の原因の一つになっていることがあるからです。

膝関節の捻じれ

以上のことを踏まえて今回の患者様の膝を診ていくと、、、

Aさんの膝のスクリュー・ホーム・ムーブメントを観察すると

どうやら正常な動きをしておらず常に脛骨の外旋が起きてしまっているようです。

簡単に言うと常に膝が軽く捻じれてしまっている状態にあります。

その状態をでお仕事をしていることになるので、いつ症状が出てもおかしくない状況でしたね。

だから特にスポーツとか特別なことをしていなくても突然違和感を覚えたんですね。

そういうことです。

さらに、Aさんの場合は原因は実はそれだけではないんです!

実は、Aさんの場合は膝関節の捻じれ以外の場所から捻じれを作ってしまっている部位がありました。

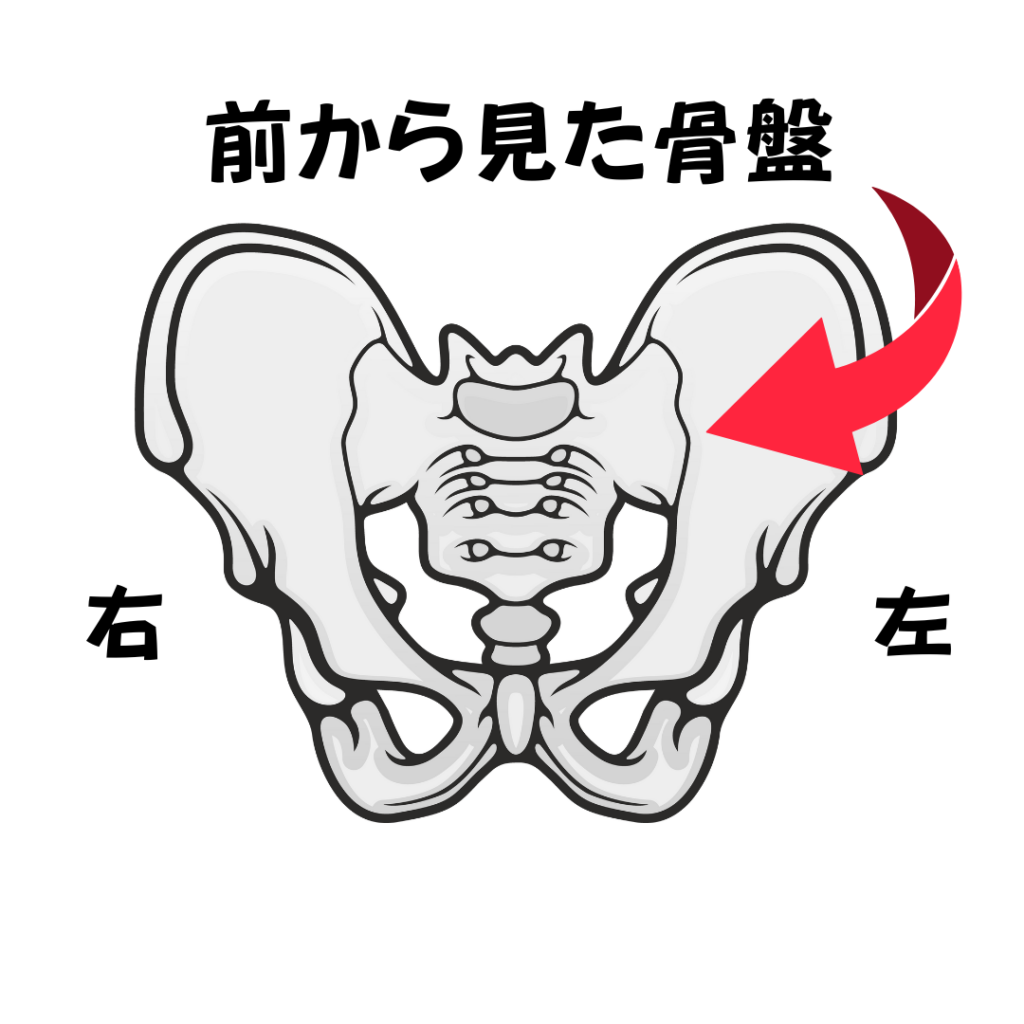

それが骨盤です!

元々Aさんのお体をメンテナンスさせて頂いていたきっかけはお仕事による腰痛でした。

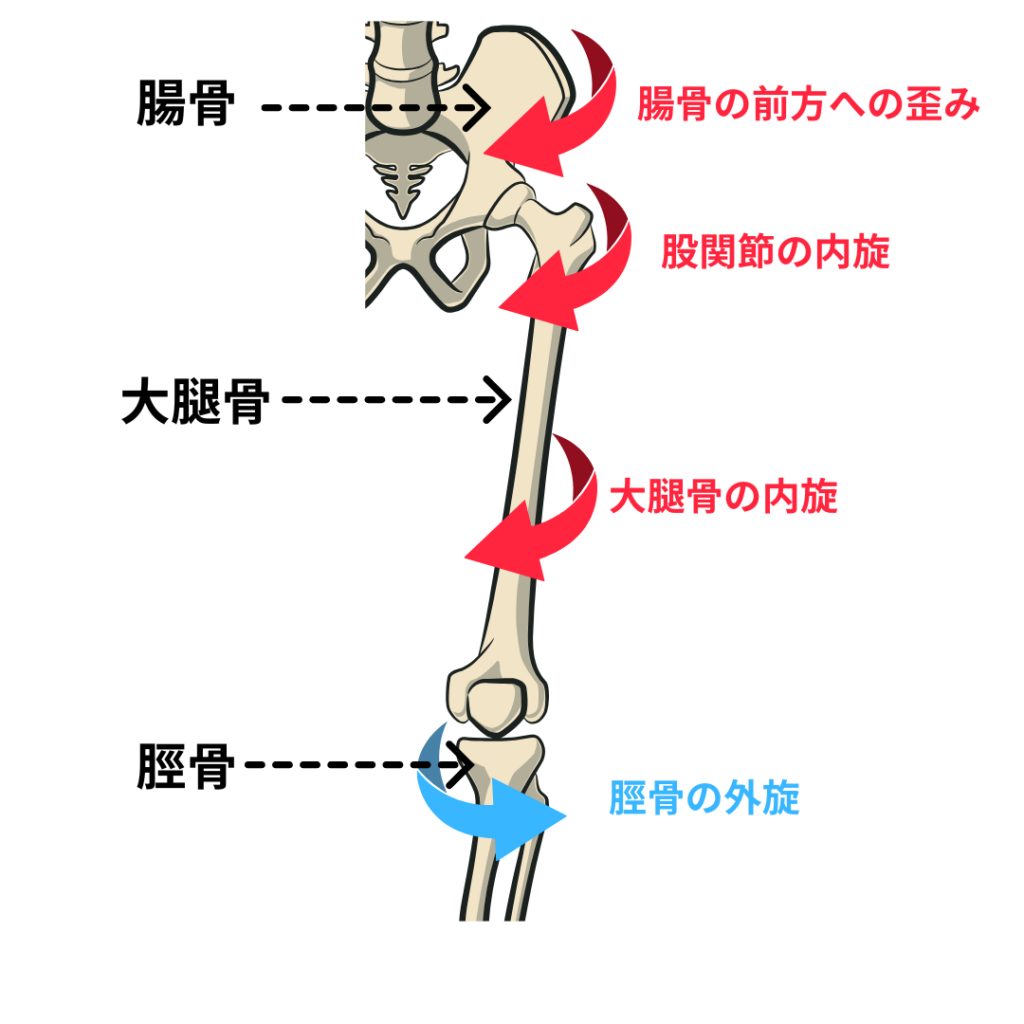

その時に骨盤の歪みを検査すると、骨盤の左(腸骨)がやや前方にそして内側に入り込む形で歪んでいました。

こういった骨盤の歪みが起こると、それに伴って股関節の内旋が起こりやすくなり、同時に大腿骨の内旋も起こります。

これらをすべて踏まえると

Aさんの左腸骨から大腿骨は内側方向に行こうとし

脛骨は逆の外側方向に行こうとしてしまっているんです。

それで膝が捻じれてしまっているってことになるんですね、、、、

だからといってスグに歩けなくなったり、激痛が走ったりするわけではないし

適切に対処すれば良くなりますのでご安心ください!

ありがとうございます!よろしくお願いいたします!

まとめ

皆様いかがでしたでしょうか?

今回のAさんの症状は、最初にも述べた通り、職業や行っているスポーツに限らず誰しもが起こりうることですので知っていて損はないと思います。

また、膝の動きは股関節や足首と連動していますので歩き方の癖からも症状が現れる可能性があります。

今回のAさんもCAさんという職業柄どうしても不安定な足場ですので、その影響もあって膝の動き【スクリュー・ホーム・ムーブメント】に異常が現れ今回の症状につながった結果です。

当院に来られる全く別の症状の方でも実は膝の動きの異常から来ている、という方も少なくはありません。

もし自分もかな?と思うことがあればぜひ一度ご相談頂ければと思います。

参考文献:運動機能障害の「なぜ?」が分かる評価戦略

編著:工藤慎太郎